|

Patmos – von Clemens von Lengsfeld

ist der Name der Ausstellung von Irene von Neuendorff.

Patmos ist der Titel eines der berühmtesten Gedichte Friedrich Hölderlins (1803) und seine Anfangszeilen wurden seit seiner Entstehung unendlich viele Male zitiert:

Nah ist

Und schwer zu fassen der Gott.

Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.

Die Künstlerin, die sich in ihrem Werk hauptsächlich mit politischen und gesellschaftlichen Themen beschäftigt, würde es ablehnen als Aktivistin bezeichnet zu werden, sie ist eine Chronistin und sieht sich unbescheiden in der Tradition der großen Geschichtenerzähler eines Homer, Aischylos oder Dante Alghieri. Ohne diese und andere Autoren wüssten wir heute nichts über den Trojanischen Krieg, über die Odyssee oder den Vulkanausbruch in Pompeji, hätten keine Vorstellung von der Hölle.

Als Malerin und Objektkünstlerin setzt bei ihrer Arbeit nicht auf das Wort und die Sprache, sondern auf Bilder, auf das Visuelle konzentrierte Szenarien und Symbole. Sie ist eine Humanistin, in dem sie ihrem inneren moralischen Kompass folgt, und zugleich Pessimistin. In Freiburg zeigte sie 2003 in der Galerie Foth eine Ausstellung unter der deprimierenden Erkenntnis des englischen Philosophen Thomas Hobbes Homo homini lupus est. Der Mensch ist des Menschen Wolf.

Irene von Neuendorff geht in ihrer Vorstellung dahin, wo es wehtut. Ihre Arbeiten treffen den Betrachter wie einen Browning, schrieb der Kunstkritiker Michael Hübl über ihr Hitlerprojekt und ihre Ausstellung 2004 in Karlsruhe in der Galerie Knecht, in der sie u.a. 20 lebensgroße Porträts von Adolf Hitler ausstellte.

In ihrer Ausstellung zu Gast wird ihr 2020 verstorbener Mann sein, der Freiburger Maler Peter Dreher mit Arbeiten, die eine tiefe Spiritualität offenbaren, mit jeweils einer Arbeit aus der Werkreihe Tag um Tag guter Tag und aus der Werkreihe Silverbowls.

Es sind Arbeiten wie aus einer anderen Welt, erinnern an Kultgegenstände wie Reliquare oder Schreine. Den Einzelwerken ist jeweils ihr Modell, das Glas und der Kelch zugeordnet.

Peter Dreher sagte einmal zu seiner Gefährtin: Die europäische Wasserscheide führt direkt durch unser Haus. Du bist ein Maler im deutschen Stil wie Matthias Grünewald. Ich bin ein Maler im romanisch-französischen Stil. Er war sehr stolz darauf, dass seine Großmutter mütterlicherseits eine Hugenottin gewesen war.

Das Paar bildete einen Gegensatz, weniger formal, denn beide malen realistisch-figurativ, als inhaltlich.

Erst später, Mitte der Neunziger Jahre, bei seinen Aufenthalten in den USA, wird auch er politische Statements in seiner Kunst abgeben, aber vorher bleibt er der klassischen Genremalerei verhaftet, wobei Stillleben und Landschaften den Hauptanteil in seinem Werk bilden.

Irene von Neuendorff ist eine Porträtmalerin, bis sie um die Jahrtausendwende sich auch der Objektkunst zuwendet, die sich aber auch thematisch auf aktuelle politische Ereignisse und/oder gesellschaftlichen Missstände bezieht.

Die Verse des Hymnus Patmos drücken gegensätzliche menschliche Gefühle aus: Furcht und Hoffnung.

Der Mensch ist – auch in der heutigen Forschung – das Wesen, das in der zeitlichen Kategorie empfinden und denken kann. Er weiß um seine Endlichkeit und fürchtet sich davor. Das stärkste Tabu in unserer Gesellschaft ist der Tod.

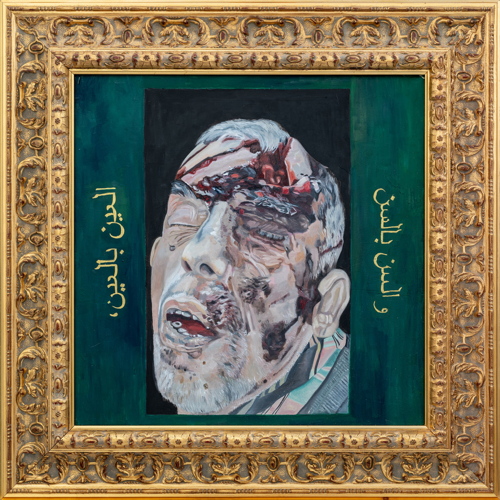

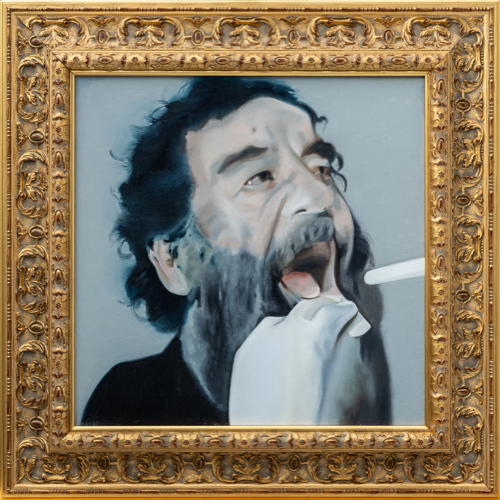

Die in der Ausstellung gezeigten Exponate lassen zunächst nichts Positives und Hoffnungsvolles erkennen. Im ersten Raum empfangen den Besucher sechs Ölgemälde, die einem bei näherer Betrachtung das Blut stocken lassen. Die kostbaren Renaissancerahmen, versilbert und vergoldet, lösen Assoziationen an Schlösser und Kirchen aus. Auf der Leinwand blicken einen geschundene, verletzte und entstellte Gesichter an. Gestorben und über den Tod hinaus noch gequält, die zarten empfindlichen Gesichtsknochen gebrochen, das darüber liegende Fleisch verquollen. Es wird nachvollziehbar, wie der entfesselte Mob darauf herumgetrampelt ist. Es ist Mitleid erregend? Wirklich?

Es handelt sich bei den Dargestellten um Benito Mussolini, daneben hängen ein SS-Mann der Aufsichtsmannschaft des Konzentrationslagers Buchenwald, der Hamas Führer Yahya Sinwar, der gestürzte irakische Staatspräsident Saddam Hussein, der getötete Generalsekretär und Staatspräsident Rumäniens Nicolae Ceausescu und das zerschossene Wandbild des aus dem Land gejagten Staatsführers Baschar-al-Assad. Darf man mit solchen Menschen überhaupt Mitleid haben? Ist der Vergeltungsexzess des italienischen Volkes an der Leiche seines Ex-Diktators nicht nachvollziehbar?

Irene von Neuendorff möchte mit dem hohen moralischen Ton, wie er heute in der linken und grünen Szene fröhliche Urständ feiert, nichts zu tun haben. Moral hat heute einen faulen Geruch wie Falschgeld, wird die Milch der frommen Denkungsart heute, vornehmlich in den digitalen Medien, als Selbstdarstellungsinstrument genutzt und dient, wie sich zunehmend, herausstellt, dem Machterhalt und dem Erhalt der Einflusssphäre.

Sobald sich Moral aufschwingt gegen andere und andere Meinungen unter Generalverdacht stellt, hat sie sich selbst ihrer Funktion beraubt. Moral ist im besten Sinne das, was der deutsche Philosoph Immanuel Kant unter dem kategorischen Imperativ auf den Punkt gebracht hat Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Moral, besser das Gewissen, ist ein innerer Kompass.

Die in letzter Zeit inflationär verschickten Offenen Briefe kosten nichts und bewirken nichts. Sie beruhigen ohne jeglichen persönlichen Einsatz das Gewissen und dienen dem Akt der Selbstdarstellung.

Um auf Matthias Grünewald zurückzukommen. Sein Isenheimer Altar zeigt Hoffnung und Angst, Freude und Krankheit, die ganze Bandbreite des menschlichen Daseins und darüber schwebend die Apotheose des auferstandenen Jesus Christus. Hans Holbein zeigt ihn im Grab, auf dessen Leichnam die Folter der römischen Soldaten tiefe Wunden hinterlassen und dessen Hautfarbe langsam die der Verwesung angenommen hat. Pathos des überwundenen Schmerzes und des überwundenen Leides.

Irene von Neuendorff schreibt ihrem Porträt von Adolf Hitler den Begriff Ecce home in goldener Frakturschrift ein und sagt damit Siehe, das ist ein Mensch. Er war kein Monster. Ihr damals wart Mittäter, ihr habt ihm Bedeutung gegeben und ihr habt ihn groß gemacht. Erkennt den Hitler in euch.

Über den kostbar gerahmten Porträts hängen sie unter der Decke, das Glas und die Silberschale ihre Abbilder. Hoheitlich, weltabgewandt und in ihrer Schlichtheit in dem lautlosen Lärm um sich herum um Distinktion bemüht. Unten der Schmerz und Hass, oben die Erlösung denn wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.

Irene von Neuendorff und Peter Dreher werden zusammen gezeigt, weil die sie ganze Geschichte von beiden Seiten her erzählen.

Gerade in der christlichen Ikonografie ist die Herausstellung des Gegensatzes sinnstiftend und existenzerhaltend: Himmel und Hölle, Engel und Dämonen.

Tritt der Besucher in den hinteren fensterlosen Raum, wird seine Aufmerksamkeit von der roten Wand gefesselt, an der das Präparat eines schwarzen Schwanes hängt. Teile seines Flügels zeigen weiße Federn: Rot, Schwarz und Weiß. Ist das das Menetekel der Swastika, mit der die Nationalsozialisten Terror und Tod begleiteten? Wände aus Fahnen auf den Straßen: Rot, Schwarz, Weiß.

Der schwarze Schwan ist ein Ereignis, das völlig unwahrscheinlich ist, gänzlich überraschend eintritt und (fast) alle erstaunt.

Am 24. Februar 2022 beginnt der russische Präsident Wladimir Putin eine groß angelegte Invasion der Ukraine. Der Einmarsch in ein souveränes Land ist ein Kriegsverbrechen und dieser Krieg, der heute, drei Jahre später, in einen vernichtenden Abnutzungskrieg übergegangen ist, hat auf beiden Seiten Verletzte und Tote im sechsstelligen Bereich gekostet Unter den Opfern sind viele Zivilisten, die durch die russischen Bombardements den Tod fanden.

Am 7.Oktober 2023 überfielen Terroristen der islamischen Terrororganisation Hamas Kibbuzim, Dörfer und ein Musikfestival und ermordeten 1300 Menschen. 250 Zivilisten wurden in den Gazastreifen entführt, getötet oder bis heute gefangen gehalten. Die israelische Regierung antwortete auf diesen Akt mit militärischer Härte. Was aber in dem wohlfeilen Pathos der propalästinenischen Aktivisten und ihrem Straßenkrawall und verlogenen wie hilflosen Bekenntnissen deutscher Politiker ins Vergessen gerät ist, dass hier ein Land seit 1947, seit seiner Staatsgründung, um seine Existenz kämpft und dass die wechselnden Gegenseiten, allem voran die Hamas, Israel von der Landkarte tilgen will: From the river to the sea. Das ist keine freie Meinungsäußerung mehr, die von der Meinungsfreiheit einer Demokratie gedeckt ist, sondern Kampfgebrüll, das an die Krawalle Ende der zwanziger Jahre erinnert. Damals marschierten die Horden der SA unter ihrem Führer Adolf Hitler, zuerst belächelt und unterschätzt, bis einem bei der ersten Toten und Verletzten das Lächeln im Hals stecken geblieben ist.

Am 20. Januar 2025 wird Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Es ist seine zweite Amtszeit. Und seine Pläne unter dem Akronym MAGA lassen befürchten, dass er damit beginnt demokratische Grundrechte einzuschränken. Am 4. April 2025 kollabierten die internationalen Börsen, weil Trumps Androhungen, viele Staaten mit Strafzöllen zu belegen, zu einer extremen wirtschaftlichen Unsicherheit geführt haben.

Drei Ereignisse, die angeblich niemand vorhersehen konnte und die wie aus einem reißerischen Politdrama klingen.

Auf dem Boden des zweiten Ausstellungsraumes sind drei geschlossene Holzkisten aufgestellt. Dahinter sind große Schwarzweißfotografien angeordnet, die teilweise von den Kisten verdeckt werden. Zwei Kisten sind identisch, aus einem kostbaren, sehr alten Holz gefertigt. Das Holz des Deckels weist eine markante Maserung auf, die an Abbildungen aus der Forensik erinnert. Die dunkleren Linien verlaufen wie Geschossbahnen strahlenförmig auseinander. An einer Stelle der Deckplatte ist eine Öffnung zu erkennen, durch die man hindurch in das Innere der Kiste schauen kann. Das Objekt im Inneren ist nur teilweise zu erkennen und lässt Raum für Spekulationen. Öffnet man die Kiste sieht man ein Sturmgewehr. Es ist ein Galil, nach seinem Konstrukteur Jisrael Galil benannt. Es ist aber auch ein Wortspiel, denn Galil verweist auf den Bezirk Galiläa. Ein Synonym für die rücksichtslose Siedlungspolitik der Israelis im Westjordanland und im Norden Galiläas.

In der zweiten Kiste liegt ein mit einem Tarnmuster bemaltes Sturmgewehr auf einem weißen Gebetsschal, was zunächst einmal Abwehr, wenn nicht Abscheu erregt. Tallit und Gewehr in ihrer engen Zwangsgemeinschaft in der Waffenkiste sind auch eine Metapher dafür, dass Militär, Angriffe auf beiden Seiten der verfeindeten Parteien und Zivilleben in Israel untrennbar miteinander verbunden sind. Der aus der Frauenbewegung der siebziger Jahre stammende Satz Das Private ist politisch gewinnt in Alltagsleben in Israel eine traurige Gewissheit. Das wird auch durch das Foto des uniformierten Soldaten an der Klagemauer deutlich.

Demgegenüber wird eine Kiste aus rohen Brettern mit einer grünen Bemalung gestellt. Sie wirkt einfach zusammengezimmert. Die Farbe verweist auf die heilige Farbe des Islam. Im Inneren der Kiste liegt auf einer Kufiya ein Wachsgewehr. Seine Haptik erinnert an menschliche Haut. Am Ende des Laufes erkennt man einen Docht. Wurde man die Lunte zünden, würde sich das Gewehr selbst vernichten. Es ist eine Metaphorik der Ohnmacht und des Fanatismus. Wachs ist aber auch biegsam und verformbar. Es nimmt Bezug auf die Kinder, die auf den beiden überlebensgroßen Fotos abgebildet sind. Ein Kind in einer Wehrmachtsuniform, Mitglied des Volkssturms im Zweiten Weltkrieg, und ein kleiner palästinensischer Junge im Vorschulalter, die ihr naive Gefolgschaft eint. Sie wurden von den Erwachsenen zu blindwütigen Waffen abgerichtet. Das Kind in Wehrmachtsuniform trägt den Schmerz aller verwundeten und gefangenen Soldaten in seinem kleinen altgewordenen Gesicht. Der andere grinst, während er den Korpus eines Maschinengewehrs schwingt, sucht nach Bestätigung wie ein Hündchen und ist dabei eine dumpfblöde Imitation seines Bruders, Vaters und Onkels. Abrichtung, die einen Hass über die Generationen hinweg sät.

Diese Objekte lassen viele Zugänge offen. Die Künstlerin nimmt mit ihnen für keine Seite Partei, lässt sich nicht vereinnahmen. Das Wort wirkt auf den Verstand, das Bild auf das Herz.

Es ist heute wichtiger als je zuvor, Bilder in eine Welt zu tragen, die von einer Bildersintflut heimgesucht wird, sekündlich, minütlich, 24stündig. Die Selbstvergewisserung geschieht durch ein Selfie, jedes Tun, und sei es auch noch so banal, wird dokumentiert.

Es gab schon immer Kunst, die betroffen gemacht und wehgetan hat. Neben den schon erwähnten Künstlern des Spätmittelalters und der Renaissance, Grünewald und Holbein, wären hier aus neuerer Zeit die Künstler des Verismus der zwanziger und dreißiger Jahre zu nennen. Mit schonungsloser Offenheit entlarvte George Grosz Kriegsgewinnler und windige Spekulanten, goss Korruption und Bigotterie in Bilder, Otto Dix verbildlichte seine Erlebnisse in den Schützengräben der Westfront. Zeigte verhungerte Kindergesichter in den Nachkriegsbeben der Weimarer Republik. Heute brechen Künstler wie Santiago Sierra und Gregor Schneider schmerzhaft Tabus.

Es braucht einen starken, scharfen Keil auf den groben Klotz der Abstumpfung, der selbstverständlichen Nabelschau und der Betroffenheitsheuchelei, die statt Empathie Ignoranz impliziert. Aber es gibt Möglichkeiten in den trägen Brei durchzudringen. Die Ausstellung hält diese Keile bereit.

Und damit ist das Zitat von Theodor W. Adorno widerlegt, er äußerte diesen Satz 1949 in seinem Aufsatz Kulturkritik und Gesellschaft Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.

Im Gegenteil heute muss Kunst wieder zu einem Mittel der politischen Teilhabe werden. Es ist vielmehr barbarisch, wichtige Instrumente wie Hilfslieferungen in Kriegsgebiete für die eigene Bedeutung und egozentrische Beseelung von einem Pseudoidealismus zu missbrauchen.

|